Me la recomendó el menor de mis hijos hace unos días. Contento me dijo: “Papá, seguro que esta peli sobre Cuba te va a gustar. El caso de los “Cinco cubanos” acusados de espionaje y encarcelados en Estados Unidos durante muchos años está tratado en sus justos términos”. Yo, acostumbrado por desgracia a tanta inmundicia vertida sobre Cuba y su Revolución, escuché el consejo de mi entusiasta benjamín con sorpresa y escepticismo pero igualmente con el firme propósito de ver la película a las primeras de cambio. Y así lo hice. La otra noche la vi por Netflix, ese medio de difusión cinematográfico que nos priva de las salas oscuras y de una visión colectiva, pero que al mismo tiempo, en épocas excepcionales como esta de la mortífera pandemia, evita alejarnos del 7º Arte.

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling

Jacques Tati (1907-1982), excelente e innovador cineasta francés, solía decir y también escribir en alguno de sus libros que el impacto de una película en la mente del espectador difiere según el lugar que ocupe en la sala oscura. Pues bien, algo parecido me ha ocurrido a mí cuando tras haber visto hace algún tiempo el documental dedicado a Fidel Castro, “Comandante”, del director norteamericano Oliver Stone, lo he vuelto a ver estos días. Puedo decir por esa razón que así como el referido impacto del que habla Jacques Tati está en función de la butaca que elegimos en una sala del cine, igualmente la percepción de un filme varía también en función del momento que lo vemos. Independientemente de que el paso del tiempo le proporcione alguna que otra inesperada arruga. Sin duda, porque todo cambia con el tiempo: las circunstancias, el propio espectador, y puede que hasta la captación de la historia narrada.

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling

Septiembre de 1965. Han pasado diez años desde que la llamada “Revolución Libertadora” derrocara al segundo gobierno peronista restituyendo el poder a la oligarquía terrateniente y la burguesía local con la necesaria connivencia de las Fuerzas Armadas. Los mellizos Borda y Bignone y “el cuervo” Merelles, elementos prominentes del hampa de Buenos Aires, aceptan convertirse en el brazo ejecutor del asalto a un furgón blindado. Tras ellos, como reflejo de esa esquizofrenia política y social en la que la indolencia de la clase media acepta como algo lógico – siempre que no afecte a su forma de vida – la alternancia de gobiernos “democráticos” y militares, trabaja una tupida red de policías y políticos acostumbrados a manejar los hilos.

- Detalles

- Escrito por Juan Mas

- Categoría: Travelling

Ahora que en medio de este trágico desaguisado capitalista se propaga la idea de que quizá en poco tiempo no veamos el cine como lo hemos visto hasta hoy (ojalá se equivoquen), es decir en salas oscuras, junto a otros espectadores, comiendo palomitas y en pantalla grande, me dio por pensar, no como responso final sino como vigoroso recuerdo, en lo importante que ha sido el 7º Arte en mi vida, en lo que aportó a mis primigenias pesquisas culturales y políticas, y en el privilegio que ha tenido mi generación, incluso en los años de plomo franquistas, de poder engullirlo desmedida y placenteramente.

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling

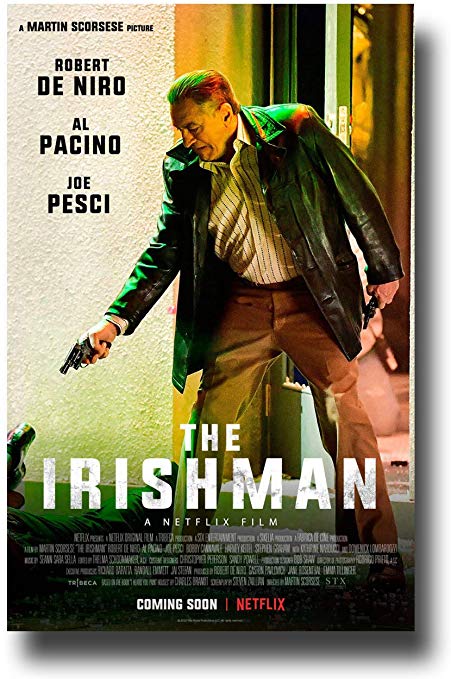

Norman Mailer (1923-2007), escritor, periodista, dramaturgo y convencido marxista estadounidense, comenta en “Marilyn”, uno de sus brillantes libros dedicado a la vida y obra cinematográficas de la malograda actriz norteamericana Marilyn Monroe, que “el sueño americano” es una farsa y que en los Estados Unidos todo lo controla la mafia. Martin Scorsese (Nueva York, 1942), que de esas cosas de la Cosa Nostra sabe un rato largo, abunda igualmente en esa idea en su última película, “El irlandés”, un thriller que honra al género, y en el que muestra fehacientemente esa inquietante y turbadora sociedad yanqui corrompida por el mundo del hampa.

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling

En 1844 Carlos Marx afirmaba en la “Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel” que “La religión es el suspiro de la criatura oprimida (…) La religión es el opio del pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para este una dicha verdadera (…)” Pues bien, esta célebre cita que en su tiempo levantó enormes ampollas en el seno de una sociedad retrógrada y reaccionaria, viene que ni pintada para comentar la última película de los hermanos Dardenne (Jean-Pìerre y Luc Dardenne), cineastas belgas autores de filmes tan sugerentes y atractivos como “La promesa” (1996), “Rosetta” (1999) o “Dos días, una noche” (2014); esta última ya comentada hace algún tiempo en esta misma sección.

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling

Lejos de los fastos hollywoodienses y de sus lentejuelas que adormecen el pensamiento terminó, el pasado 13 de diciembre en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de La Habana, la 41 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Una cosecha la de este año dedicada al centenario del gran documentalista Santiago Álvarez, “figura paradigmática del cine del Tercer Mundo”, según palabras de Iván Giroud presidente del certamen, y al 60 aniversario del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), fundado en 1959 por el cineasta homenajeado junto a Julio García Espinosa, Alfredo Guevara y Tomás Gutiérrez Alea.

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling

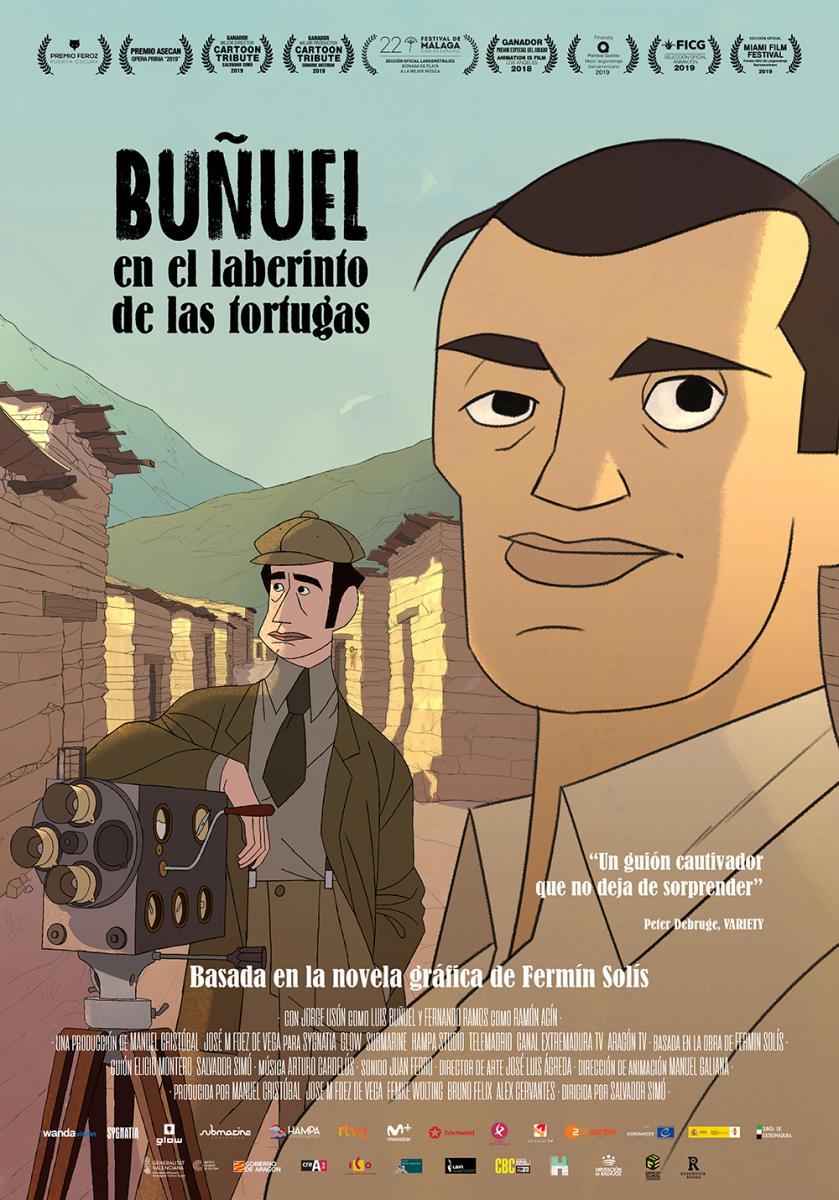

Bajo el eslogan, “OJOS QUE VEN”, se abre de nuevo en La Habana, en esta ocasión desde el 5 al 15 de diciembre, la 41ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano; un certamen que por imperativos de nuestra prensa vamos a tratar en dos artículos. Uno, el que tienes entre tus manos en estos momentos, escrito justo antes de la celebración de la prestigiosa manifestación cinematográfica, y otro con el comentario de los Premios Coral, y que verá la luz el próximo mes de enero. Varias secciones acogerán a centenas de películas durante el Festival que, pese al criminal bloqueo del imperialismo norteamericano, conserva todo su esplendor, raigambre y estima entre las industrias cinematográficas latinoamericanas y del resto del mundo. Unos filmes, pues, que situarán también a La Habana, en el año del quinto centenario de su fundación, en el centro del interés cinéfilo de los/as numerosos/as cubanos/as que fielmente asisten a la cita habanera desde hace cuatro décadas.

- Detalles

- Escrito por Rosebud

- Categoría: Travelling